愛犬の歯石がすごいことになってはいませんか?

そして、わんちゃんの歯石を自宅で自分で取ってみようと考えたことはありませんか?

実は、犬の歯石取りは、自宅で飼い主さん自身が自分でやることができます。

この記事では、我が家でミニチュアダックスに実際にやっている歯石とりを例に、自宅でわんちゃんの歯石を除去する方法、やるときのコツや注意点を解説しています。

この記事を読めば、自分のペースで犬の歯石とりにチャレンジすることができます。

■犬の歯石とは?

わんこが食べ物を食べると、食べかすが歯の表面や歯と歯茎の間、いわゆる歯周ポケットに付着します。

やがて、食べかすはネバネバした物質に変化します。このネバネバしたものが歯垢です。

歯垢は時間の経過とともに固くなっていきます。歯垢が固く変化したものが、歯石です。

食べかす→歯垢→歯石と変化してゆく過程は、犬でも人間でも同じです。

ところが、人間の口内環境は弱酸性なのに対し、犬の口内環境はアルカリ性とそもそもの口内環境に違いがあります。

口内環境の違いによって、歯石に変化するまでの時間の長さが違うのです。犬の場合では人間と比べてとても早く、約3日で歯垢が歯石に変化するとも言われています。

実はわんちゃんの歯磨きをしていても、歯石はついてしまいます。歯磨きをしている方が、歯石が蓄積するスピードは緩やかになりますが、歯磨きだけでは完全に歯石を防ぐことはできません。

ただし、犬の歯石があまりにも酷い場合は、歯石をとるよりも歯を抜いてしまう方が返っていい場合もあります。

■歯石は放っておかない方がいい?

歯石は臭いニオイを発しています。

そのため、歯石を放っておくと口のニオイが徐々に臭くなっていきます。

さらに酷くなると、毛づくろいしたときに、唾液から臭いニオイが毛づくろいした部分に移ります。

つまり、口を起点として体中に臭いニオイが散らばっていってしまうのです。

そして、口内では歯が歯石に侵され、歯が腐ったような状態になっていきます。

歯茎や歯の根元が炎症を起こしたり、膿が溜まって顔が腫れたりします。

歯の根元まで達した歯石は、歯周病菌が歯茎の血管から侵入する原因にもなります。

血管から侵入した歯周病菌は、全身をめぐり各所で様々な病気トラブルの要因になると言われています。

なので、わんちゃんの歯石を放っておくことは、かなりデメリットばかりであるため、

歯石がついていたら定期的に取ってあげる必要があります。

■自分で歯石を除去する場合の注意点

自宅で飼い主自身が歯石を取ることも可能ですが、注意点もあります。

- 生まれてから顔や口に触られた経験のないワンコの場合、最初は、顔、口に触れることに慣れるところからはじめる。

- わんちゃんを動かないように抑えるときに、必要以上に強い力で抑えないこと。首や喉を間違っても絶対に抑えないこと、窒息の危険があります。

- 長時間がんばらない。歯石取りは犬も飼い主さんも集中力が必要です。

特に最初のうちは中途半場であっても、いったん中断し、翌日など時間をおいて、再度トライするようにします。

■必要な道具

スケーラー

スケーラーとは、先端が金属でできた歯石を削ったり、割ったりして、除去するための歯科用の器具のことです。

様々な形状のものがありますが、我が家ではコチラのタイプを使用しています。なお、マイナスドライバーなどの別の道具をスケーラー代わりに使用することは危険なためおススメしません。

この形状のスケーラーの良いところは歯の歯石にちょうど良い角度で尖った先を当てられるところです。

ガーゼ

ガーゼは歯についている食べカスや歯垢を拭き取るために使います。

ガーゼ以外では、清潔なふきんでも代用が可能です。

ガーゼは、ソフキュアガーゼという製品が手頃でいつも使っています。

クッション、カドラー

小型犬の場合、わんこは仰向けに寝た姿勢、飼い主は床に座った姿勢がやり易くおすすめです。

クッションやカドラーを2個ほど重ねると程よい高さになります。クッション以外で、程よい高さに調整できる机のようなものがあれば、そちらでも大丈夫です。

ゲージ

我が家では、犬と歯石をとる飼い主の両方がゲージの内側にはいって、歯石とりをやっています。

ゲージの中で歯石とりをやる理由は、わんこが脱げ出さないようにするためです。

ゲージの外(周囲に囲いがない場所)で歯石とりをやると、どうしても途中で犬が嫌がり逃げ出してしまうのです。

ところが、ゲージの中だと、逃げられないとあきらめがつくのか、逃げ出そうとしないのです。

そのため、我が家では、ゲージの中に人間もはいって歯石とりをしています。

■歯石とりのやり方

生まれてはじめての歯石取り

わんこが生まれてはじめて歯石取りにチャレンジするときは、慣れていないため相当なストレスになってしまうことが考えられます。

なので、初めての場合は、まず犬の口の周囲を触ってみて慣れさせ、次に口を開けて歯や歯茎に触れて慣れさせ、次にスケーラーを口の中に入れて慣れさせ・・・と徐々に段階を踏んで慣れさせていくことが重要です。

作業中の姿勢

我が家では、わんこは仰向けに寝た姿勢、飼い主は床に座った姿勢で歯石とりを行っています。

ステップ1:最初にガーゼ

最初にガーゼを使って、歯石になる前の余計な歯垢や汚れを拭き取ります。ティッシュペーパーでは、ペーパーかすが逆に付いてしまうので、ガーゼがおすすめです。

口の中があまり汚れていなければ、この手順はスキップしても大丈夫です。

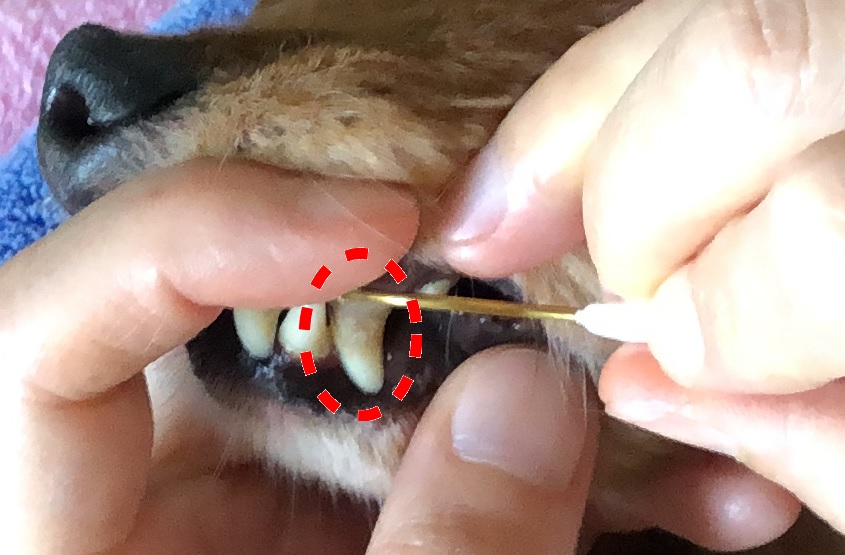

ステップ2:犬歯(前の方の歯)の歯石とり

犬歯は前の方にある牙のような歯です。犬歯の根元は比較的歯石が付きやすい箇所です。左手の指で頬っぺたを上下にずらしつつ、わんちゃんが動かないように軽く押さえます。抑える力は軽めの力で決して首や喉に圧力がかからないように注意します(窒息の危険があるためです)。

軽く押さえつつ、狙った歯にスケーラーを当てます。

犬歯はあまり刺激しないようにやさしく歯石とりをします。犬歯の歯根は鼻とつながるような位置にあるため、刺激しすぎてしまうと鼻水がでるようになるためです。

スケーラーの先端を使って、歯の表面をごしごし、なぞるようにこすって、歯石をとっていきます。この時の歯石は、Dr.YUJIROという犬用サプリメントのおかげで、まだ完全に固まっておらず、軽くこするだけでとれていきます。

スケーラーに付いた歯石は、ガーゼで拭きとるようにします。これを繰り返しおこなって、歯の歯石をきれいに取り除きます。

こんなにピッカピカになりました。

Dr.YUJIROについてはコチラの記事で詳しく解説しています。

世の中にはDr.YUJIRO以外にも様々な犬用の口腔ケアサプリメントがあり、選択に迷います。

犬用の口腔ケアサプリの比較と選び方をコチラの記事にまとめました。

ステップ3:奥歯(奥の方の歯)歯石とり

奥歯の場合は口を開けないとスケーラーを当てられないイメージがありますが、必ずしも、わんちゃんの口を開けさせる必要はありません。

このようにわんこの頬っぺたは、びょーんと伸びるので、口を閉じたままでも歯の外側はスケーラーを当てることができます。

左手の親指で頬っぺたを引っ張り、人差し指は頬っぺたをめくるようにして歯にスケーラーを当てます。

その後の歯石のとり方は、犬歯の場合と同じで、表面をごしごしこすって歯石を除去していきます。

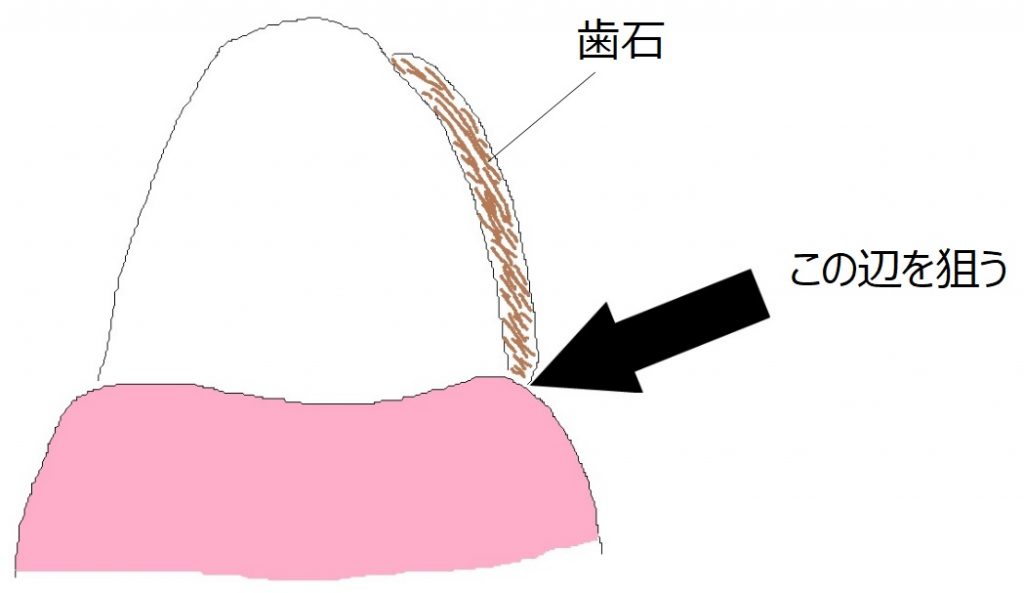

ステップ4:硬い歯石の場合

硬くなっている頑固な歯石を取る場合はコツがあります。歯石取りペンチ(という道具がある)を使う方法もありますが、スケーラーだけでも案外大丈夫です。

コツは歯石のこの辺りを狙うことです。

歯と歯茎の境目から掻き出すようにスケーラを歯石に引っ掻けてやるのがコツです。うまくいくと硬いチョコレートが割れるように歯石が剥がれてとれます。ただし、歯茎に引っ掛けすぎると血が出てしまうこともあるので注意も必要です。

もし、血が出てしまったら、ガーゼで押さえて止血します。

ステップ5:歯の裏側

歯の裏側の歯石をとる場合は、わんこの頭を自分の方に向けて(今までと逆さま)、左手の指で軽く口を開けさせてあげると、見やすくて、スケーラーも当てやすいです。

わんこの向きを左右・上下にいろいろ変えてみて、スケーラーを当てやすい向きを探してみるといいと思います。

ステップ6:最後にもう一度ガーゼ

砕いた歯石の細かい粒が付着している場合はガーゼで拭き取ります。

全部終わったら、しっかり褒める

全部終わったら、わんちゃんをしっかり褒めてあげましょう。

「よくできたね!」

「おりこうさんだったね!本当にえらいね!

などと声を掛けて、おおげさな程しっかり褒めることが大切です。そうすると、次の歯石とりでもイヤイヤせずに協力してくれるはずです。

歯石がとれたら・・・

歯石がとれたら、ニオイを嗅いでみてください。とっても臭~いはずです。

ただし、ニオイを嗅いだら、歯石をとったスケーラーと手をせっけんでよーく洗い、歯石・歯垢をとったガーゼは、家のどこにも落とすことなくビニール袋で密閉し、確実にゴミ箱に捨てましょう。

犬の歯石や歯垢は、犬の口腔内の悪い細菌の塊です。

細菌は増えたり、伝染したりするので、なるべく散らさず厳重に捨てることが大切なのです。

(数多くの獣医師さんから上記のアドバイスされました。)